最近、皆さまも「どこそこの会社の社外取締役に、前〇×社の社長が就任した」という報道をよく見聞きするのではないでしょうか。

ご存知の方も多いと思いますが、5月1日から“企業統治(コーポレートガバナンス)”の強化を主な目的とした改正会社法が施行されました。簡単に説明すると、「社外取締役を増やして、経営の監視を強化してください」ということになります。近年、上場企業において様々な問題が起こったことも影響していることでしょう。また、金融庁と東京証券取引所も企業統治指針(コーポレートガバナンス・コード)を決定し、社外取締役を2人以上選任するよう促しています。

つまり、大企業においては社外取締役を増やしていくのが流れであり、社外取締役には“CEO”(元も含む)という人材が理想と言われていますから、スター経営者が社外取締役に就任すると、冒頭のような報道が行われます。

しかし、社外取締役が経営強化にどれだけ有効に機能するのか?という疑問は誰にでも湧き上がるものですし、“あの”大塚家具にも社外取締役はいたそうですから、社外取締役という制度設計と、それが有効に機能するかどうかは別問題であることは明白です。

結局は、どれだけ社外取締役として適切な人材を確保できるのかということと、その企業の経営陣が社外取締役の意見をどれだけ経営に活かせるかどうかが問題になります。今後、社外取締役の本格的な導入に伴い、日本企業がどのように変わっていくのか(あるいは何も変わらないのか)、楽しみでもあります。

ということで、本題に移ります。

それでは中小企業において、社外取締役は必要なのでしょうか?

「いやいや。関係ないでしょ、中小企業は…」

と、皆さまがお考えのように、私も関係ないだろうと思います。

そもそも、自社の取締役とはいえ、オーナー経営者がどれほど他人の意見を聞くのか? やりたいことを即座に実行できるのがオーナー経営者の強みであり、止めろと言われるとやりたくなるのがオーナー経営者の気質ではないでしょうか(違う方も多いと思いますが、あくまでイメージということでご容赦を…)。

従いまして、「社外の人間には、うちのことは分からない!」というお考えの経営者は、上場・非上場にかかわらず、社外取締役は無用の存在です。むしろ、存在するだけで会社に混乱をもたらし、有害にもなり得ます。もちろん、他人の意見を排除する場合は、全てオーナー経営者の責任となるのは望むところでもあるでしょう。

これに対して、制度が要求している社外取締役の機能は…

社長「現在、このようなことを考えており、来年から実行に移す予定です」

社外取締役「ちょっと待ってください。それは〇×社が数年前に実行して大失敗しているじゃないですか。それをなぜ当社がいまさら? このような方向性の方が当社に合っているのでは?」

社長「それは…」

という具合に、取締役会などで社外取締役からの牽制とアドバイスの下、経営を進める必要があるということです。これが上手くいっても上手くいかなくても、評価を受けるのは経営者自身です。従って、得難い社外取締役を持つことは、会社にとって強みとなります。

そして、社外取締役は必要ないとしても、オーナー企業の弱みは、制度が要求する社外取締役のように「それはダメだよ!」、「こういう方法があるよ!」と明確に言ってくれる人材が皆無ということです。仮に外部でもそのような人材が身近にいればラッキーですし、社員にそのような人材がいたらそれは本当に幸せなことです。

もちろん、一般論的な正義感から「それはダメだよ!」と言うだけでは意味がないのは当然です。知識と経験に基づいた客観的な意見であることが重要です。

ここまで言えば分かるように、中小企業にとって最も大きな問題は、大企業における社外取締役のような機能を果たせる人材がいないということです(大企業も人材の確保に奔走しているようですが…)。

この点、中小企業の社外取締役には、自社の業績を把握している顧問税理士、契約している経営コンサルタントに白羽の矢が立つこともあります。しかし、これがベターな選択かというとそうではありません。

社外取締役にはCEO(元も含む)が適任と言われているのは、同じように組織を率いてきた経験と知識を見込まれてのものです。

これに対して、顧問税理士や経営コンサルタントがどれだけの組織を率いているのか?そもそも、顧問税理士や経営コンサルタントの会社の業績は万全なのか?

よーーくお考えいただければお分かりかと思いますが、9割以上の税理士も経営コンサルタントも大して社員を抱えていないですし(つまり一般企業に比べて組織の体をなしていない)、会社が私物化されているという意味では、一般企業よりも酷いのではないでしょうか(もちろん、例外となるような方はいらっしゃいます)。

また、持っている知識は専門特化されすぎていて、それ以外の知識はどこかの受け売り。顧問税理士や経営コンサルタントとして付き合っている分にはよいかもしれませんが、社外取締役という重責を担える職種かというと大いに疑問があります(職種として疑問があるというだけで、適任の税理士やコンサルタントがいらっしゃるのも事実です)。

以上から、基本的に社外取締役なんてものは中小企業に根付くことはないと考えますが、同様の機能を何らかの形で取り入れられる中小企業は、やはり成長・成功しやすいというのは間違いありません。

例えば、顧問税理士のアドバイス一つで、会社の財務状態が劇的に変わることだってあるくらいですから、本来求められる社外取締役の機能を果たしてくれる人材がいれば、経営に大きなインパクトを与えます。

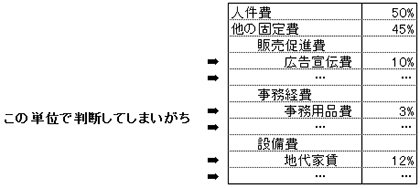

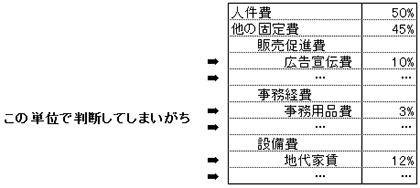

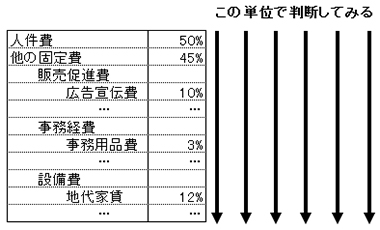

そして、そのような人材を活かすために重要なことがあります。それは、その方に正確な業績や財務状態を開示できること。また、その方がその業績や財務状態を意味することを十分に理解できるということです(こういう意味で、税理士が選択肢に入ってしまうのは仕方がない面もありますが…)。

会社の正確な情報を把握できずに、適切なアドバイスを行うことはできませんし、アドバイスはできるけど業績や財務は少し分かる程度というくらいでは、アドバイス自体が正しくても、その会社にとって正しいものかどうかは別の問題になります。

いずれにしても、コーポレートガバナンス・コードが社外取締役を2人以上と促しているとおり、ただ1人だけの人材では、経営の監視やアドバイスは十分ではないということになります。

従って、中小企業には社外取締役は必要ないけれど、同様の機能を持てるのであれば好ましい。その際は、1人ではなく2人以上が好ましい。というのは大企業と変わりません。もちろん、取締役会なり、それに近い形式の会議が中小企業でも行われるというのが前提にはなります。無駄な会議は排除すべきですが、有用な会議のスタイルは構築すべきです。

皆さまの会社はいかがでしょうか?

外部の意見を柔軟に取り入れる仕組みはありますか?

社内に入るということは本気でなければできませんし、一緒に経営の強化を目指す以上、責任もありますので当然のことかと考えます。

もし、皆さまの会社でも社外取締役をご検討されているのであれば、付き合いとか顧問だからとかお金を払っているからということではなく、本気で皆さまに意見してくれる方をお探しになってください。